標準仕様パレットのメリットと導入支援策

- 2025年8月23日

- 読了時間: 5分

国土交通省では、物流分野における労働力不足などを背景に、物流標準化を推進しています。中でも荷役作業の効率化に向けた標準仕様パレットの普及施策に注力しています。2025年8月21日現在で、「令和7年度 物流標準化促進事業費補助金」の4次公募が発表されました。

標準仕様パレットとは

標準仕様パレットとは、平面サイズ1,100mm×1,100mm、高さ144~150mm、最大積載質量1t、材質はJISZ0601に定められた木材又はプラスチック製のパレットを指します。その他、特に重要な規定として「タグ・バーコードの装着が可能な設計」があります。これは荷を移送する物流工程において、タグ・バーコードを用いて荷の情報を共有化することを目指しています。このような標準仕様パレットはT11型や「イチイチパレット」とも呼ばれ、国土交通省により導入が推奨されています。

標準仕様パレットの目的

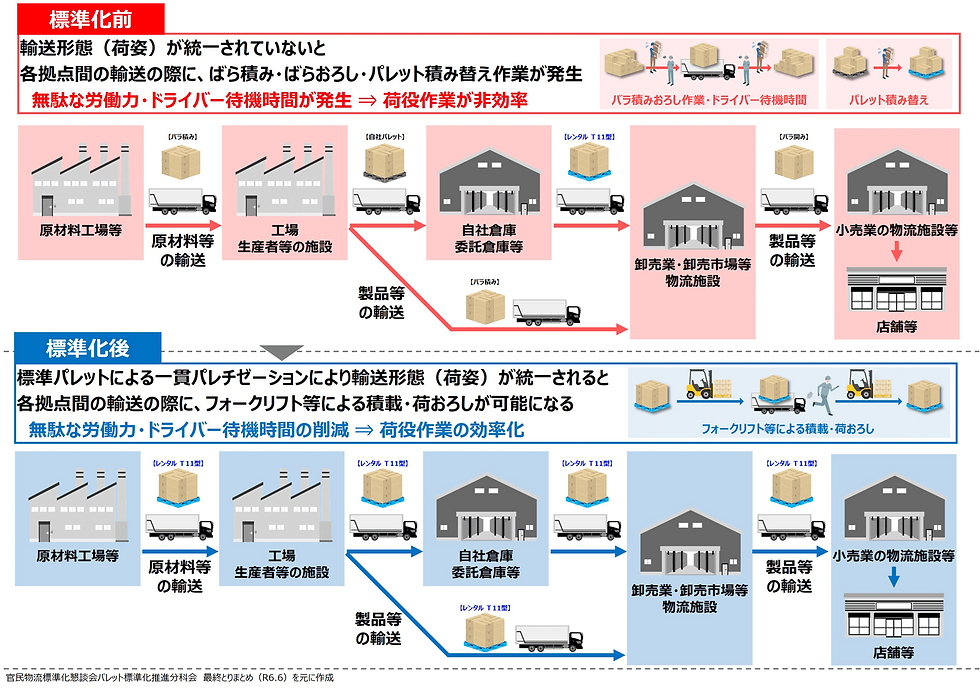

標準仕様パレットの目的は、荷主・物流事業者等が標準仕様パレットを導入し、荷役作業の効率化に取り組むことです。製品を製造し消費者に届ける過程には、原材料を工場に輸送する際、製品を工場から倉庫に輸送する際、倉庫から卸売業者に輸送する際、卸売業者から小売業者に輸送する際など、多くの輸送工程があります。それらの輸送形態(荷姿)が統一されていないと、荷積み・荷卸しのたびにばら積み、ばら卸し、パレット積み替えが発生し、無駄な労働力やドライバーの待機時間の発生の原因となります。

この問題を解決するためには、標準仕様パレットの導入による一貫パレチゼーションが有効です。一貫パレチゼーションとは、荷物をパレットに積載したまま、生産地から消費地まで、または荷主から荷受人まで一貫して輸送・保管する物流方式のことです。積み替え作業を減らすことで、作業効率の向上やコスト削減、荷物の破損リスク低減などのメリットがあります。

標準仕様パレット導入に向けた課題

現在の標準仕様パレット(T11型)の普及状況は、パレットのJIS規格の中では66%、国内全パレット生産量の約32%です。業種別では、日用品・化粧品業、青果業などで特に使用割合が高く、チェーンストア業やコンビニ業界でも広く用いられています。

こうした普及の背景には、わが国における鉄道貨物輸送の経緯があります。国鉄(現JR貨物)の貨物コンテナ(鉄道コンテナ)は、内寸が 幅2,300mm程度 に設計されています。1100mmパレットを2枚並べると2,200mmで、ちょうどコンテナ内に隙間なく収まるため効率的でした。またトラック荷台寸法も2.2〜2.3m幅が普及し、ぴったり適合するため、鉄道・トラック間の「パレット一貫輸送」が可能になりました。更に倉庫のラック、フォークリフトのフォーク幅などが1100mmパレットを前提に設計されることも多く、一般化を後押ししてきました。

しかし、業界によっては標準仕様パレットの普及が進んでいない状況があります。主な課題は次のとおりです。

(1) 業界ごとの慣習・規格の違い

・飲料業界ではT12(1100×1200mm)が主流、食品業界ではT10(1000×1100mm)が多く使われており、T11への一本化が進みにくい。

・海外標準(欧州:1200×800mm、北米:1219×1016mm)との互換性も低く、輸出入業務で不便。

(2) 既存設備・ラック・車両との適合性

・倉庫のラックや自動倉庫、輸送用車両がT11以外のサイズ前提で設計されている場合、更新コストが大きい。

・標準化のメリットよりも切り替えコストが強調されがち。

(3) 荷主・物流事業者間の調整コスト

・荷主が「自社最適」サイズを求める傾向が強く、共同利用の仕組みが弱い。

・パレット回収・循環スキームが十分に整備されていないため、標準パレットを導入しても流通過程で混在する。

(4) 標準パレットの認知不足・メリットの可視化不足

・荷役効率や積載効率などのメリットが数値で明確に提示されていない。

・特に中小企業では「導入によるROI」が見えず、投資判断が遅れる。

標準仕様パレットの普及に向けて

前述のとおり標準仕様パレットの普及には課題もあります。これらの課題を解決するためには、次のような取組みが期待されます。

(1) 業界横断的な標準化推進

・国交省・業界団体が中心となり「T11を原則」とする方針を強化。

・食品・飲料・小売など複数業界にまたがる共同物流の拡大に合わせ、T11利用を条件化。

・海外との橋渡しとして、輸出入向けにはアダプターパレットや変換スリーブの開発・普及。

(2) 設備投資負担への支援

・補助金・税制優遇を活用し、T11対応のラック・AGV・自動倉庫の導入を後押し。

・既存設備でも対応可能な「可変ラック」や「マルチサイズ対応AGV」の普及。

(3) パレットプール・シェアリングの強化

・JPR(日本パレットレンタル)のようなレンタル・回収システムを拡大し、T11比率を引き上げる。

・荷主・物流事業者間の「パレット混在リスク」を減らし、循環性を高める。

(4) メリットの見える化と事例提示

・積載効率(輸送車両1台あたりの積載数向上)、作業時間短縮率、CO₂削減効果を具体的に試算して提示。

・成功事例(大手小売や共同配送センターでの導入実績)を業界誌・セミナー等で展開。

物流標準化促進事業費補助金(荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業)とは

本補助金には、次の2つの事業区分が設けられています。

① 事業A:荷役作業の効率化に取り組む事業

標準仕様パレットの導入に伴い必要となる設備や機器の導入および改修費、さらに不要とされた現有パレットの処分費用が補助対象。搬送設備の例として、パレタイザー、ラック、フォークリフト、ハンドリフト、パレットローラー、垂直搬送機、フィルム包装機、輸送・保管ボックスなどが挙げられます。

補助上限額:最大500万円。補助率は対象経費の1/2以内です。

② 事業B:物流効率化の取組(パレットの効果的活用)

標準仕様パレットの効率的な管理・利用のための設備や機器です。例として、RFID、バーコード(各種)、ラベル、入出庫管理ゲート、ハンドスキャナー、カメラ、アンテナ、管理システムなどが挙げられます。

補助上限額:最大1,000万円。補助率は対象経費の1/2以内です。

第4次公募の公募期間:

令和7年8月21日(木)14:00 〜 10月17日(金)16:00(必着)

補助対象となる事業期間:

交付決定日から令和8年1月23日(金)まで。※交付決定前の着手は対象外です。

コメント